Olasonic TW-S5買ってみた。

USBの電源供給だけで10Wの出力を実現するというスピーカー。

アマゾンで7,999円

さて、お楽しみ。

Macminiに繋いである8ポートのセルフパワーUSBハブに繋いだ。

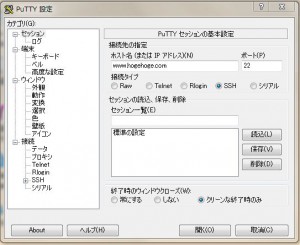

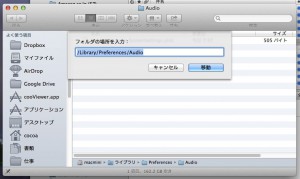

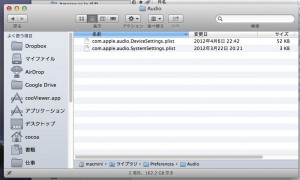

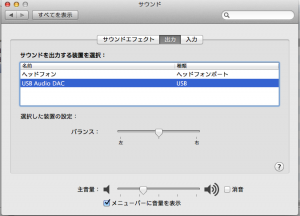

Macからはこのように認識する。

最初から音量がMAXになるので音量下げてから再生しよう。

かなりデカイ音が出る。

音は正直驚いた。

凄い。こんなに鳴るのか。と。

サイズからは想像できない落ち着きある音。

USBバスパワーであることなんて嘘だと思ってしまう音量。

普段は1998年製のSONY SRS-Z500PCを使って居るが軽く抜きさる音質。

ビリージョエルを聞くと”Uptown Girl”のコーラスなど鳥肌もの。

空気感にほんのちょっとぎこちないところがあるが、

おそらくはエージングで解決すると思う。

くるりの「ワールズエンド・スーパーノヴァ」のビートもバッチリ。

n-tranceのStay’n Aliveも気持ちよく聴ける。

凄いモノが出た。

※注意点としてIntel P55チップセット(Core i5/i7の場合がある)…P55関連USBエラー説明と

AtomCPUのパソコンとは相性がよろしくないそうです。購入前に自分のパソコンの確認を。

これはスピーカーの品質では無く、他の機器でも問題の出ているUSBです。