SONYのちょっと古めのFM/AMチューナーがある。

AMステレオ対応で中を開けたら三洋製IC3つとSONY製コントロールICがある。

0.1ずらさないとFMがPLLロックしない上にSTEREOにもならなくなった。

側を開けてMPX回路のコアを微調整して直った。

前面の操作スイッチが接触不良で効かないときがあるのでバラして接点復活剤を

つかったところさらに状況が悪化。基板にぬらさっている保護剤のようなモノが

溶けだしたらしい。

アルコールと水で洗浄。乾かしている・・・

for the sophisticated people

SONYのちょっと古めのFM/AMチューナーがある。

AMステレオ対応で中を開けたら三洋製IC3つとSONY製コントロールICがある。

0.1ずらさないとFMがPLLロックしない上にSTEREOにもならなくなった。

側を開けてMPX回路のコアを微調整して直った。

前面の操作スイッチが接触不良で効かないときがあるのでバラして接点復活剤を

つかったところさらに状況が悪化。基板にぬらさっている保護剤のようなモノが

溶けだしたらしい。

アルコールと水で洗浄。乾かしている・・・

http://vldb.gsi.go.jp/cgi/tr_table.pl?410

侵食から守るため環礁から突き出た「岩」を守っていると知ってはいたが、ここまで小さな島とは・・・

ホスティングサービスの重要なお知らせでMovabletypeの3.121以前はヤバイと言うことが解ったので最新版3.15にアップグレードした。

3.1x系になってからコンバートは必要ないようだ。アップグレードパッケージをDLして上書きした。

mt..check.cgi関係はセキュリティー上削除してアップグレード終了。

新着コメントのメール通知機能を有効にしていたのでもろに対象だった。

銀座Appleストアでmacminiとipodshuffleを買って取材を受けた勇者。

ここにもいるわ。

「物欲」うーんなかなか廃人な比較ですね。

ipodでは40台所有する神も居るぐらいだから、macminiも大量所有する神が居ても良いかも。

攻殻機動隊のつぎに何度見ても飽きない映画。

中程でメロディーに「愛し続ける もう一週間愛しているよ」ってとこが良い。

Macminiは安定性で定評のあるBSD系OSであるDarwinをベースとするMacOSXそして、外部ストレージをサポートするFireWire,USB2.0そしてなにより低価格。この条件で他に求められる物の一つとしてファイルサーバー(NAS)が存在します。

大変ありがたいことにMacminiを簡単に、しかもOSXServerを買わなくてもファイルサーバーとして利用する方法があります。しかもそのサーバーはWindowsにも共有の門戸を開いています。

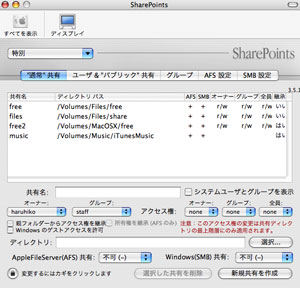

その環境を一つのソフトで実現できます。Sharepointsです。

これがSharepointsのシステム環境設定での画面です。

インストール方法としては、SharePoints.prefPaneをMacintoshHDの中のLibraryの中に”PreferencePanes”フォルダを探して無ければ作成します。(新規フォルダを作るショートカットキーは cmd(林檎マーク:コマンド)+Shift+Nです)

そしてそのフォルダの中に入れます。

もう一つのSharepointsはアプリケーション形式の設定ソフトです。

「アプリケーション」フォルダに入れて(何処に置いても動きますが)下さい。

そしてシステム環境設定に増えたsharepointsから共有フォルダーやAFS(Mac同士の共有)、SMB(Windowsとの共有)を設定します。

魔窟実測最低気温 -24.5度。 きえ〜っ!

朝、車は一発で始動した。車庫の中が排気ガスの熱気で白くなってきて、

面白くて2・3回吹かした。更に真っ白。

出社前に家の水道の元栓は落としてきた。

最高気温が-10度より上がりそうにないから・・・

macminiがあと3日で来る〜

ぜひげんれい工房さんの「片隅のマスコット工学」に掲載していただきたいものです。

http://luneq.jp/equip/img/pole.jpg

なにやってんだろ。平日の昼間から・・・

少々現実逃避も〜ど

“この方はげんれい工房的ナイスキャラですね” の続きを読む

今日は凄まじく調子が悪かったので休んだ。

調子が良くなってきてから、荒れた部屋の掃除と洗濯をやった。

自分宛に電話を下さるお客様も居るので休むのは気が引けるが、調子の悪い声で応対する方が

失礼に当たるとおもった。

暇だとろくな事を考えない物で、かわった衛星放送アンテナを購入してしまった。

ルネキュー40

パラボラじゃないんだなぁ・・・これなら某局に五月蠅いこと言われないで済みます。

BS/CS110・地上Dのチューナーを内蔵したAQUOSとDVDレコDIGAの接続をやった。

もともとどっかの業者がやった配線らしいが悲惨だった。

AQUOSにはCATVのSTBも繋がっているのだが、映像ケーブルがフツーのRCA音声ケーブルのR側だけ

(たぶん裂いたやつだろう)を使用。・・・もうありえねぇ。

映像信号の周波数帯域なんて余裕で無視らしい。

AQUOSからはビデオマウス(Irシステム)がでており、録画機器をコントロールする。

入力4は切り替えでチューナー出力に変更でき、TVOFF時でもチューナー部だけ起動し、録画できるようになっている。

DIGAの入力をTVからの接続にセットし、OFFに、あとはTVのEPGから録画予約すればいい。

ビデオマウスは単純に録画1分前に[電源]コマンドを送り、15秒前に[録画]コマンドを送っているに過ぎない。

そこで録画機器の電源がONになっていると、OFFになってしまい、録画を無視してしまう。

各機器の接続はS端子を使えるところは使い、DIGA→AQUOSにはD端子[525p]を使用。

高画質映像の流れる部分には高品質なケーブルを使用した。

そのお陰で、 内蔵チューナーの直接視聴から比べてさほど劣化していない画像を

DIGAからのモニター画像で確認した。