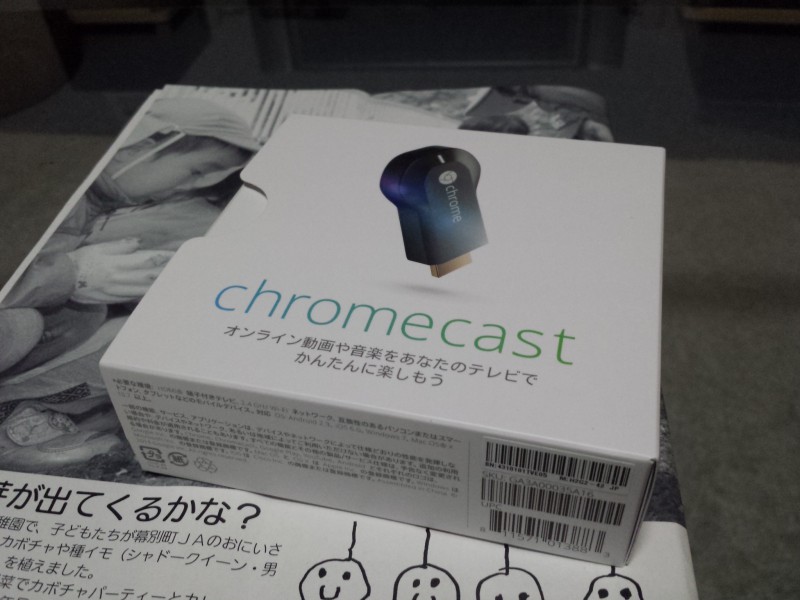

USBへのACアダプターとHDMIの延長コードが添付されている。

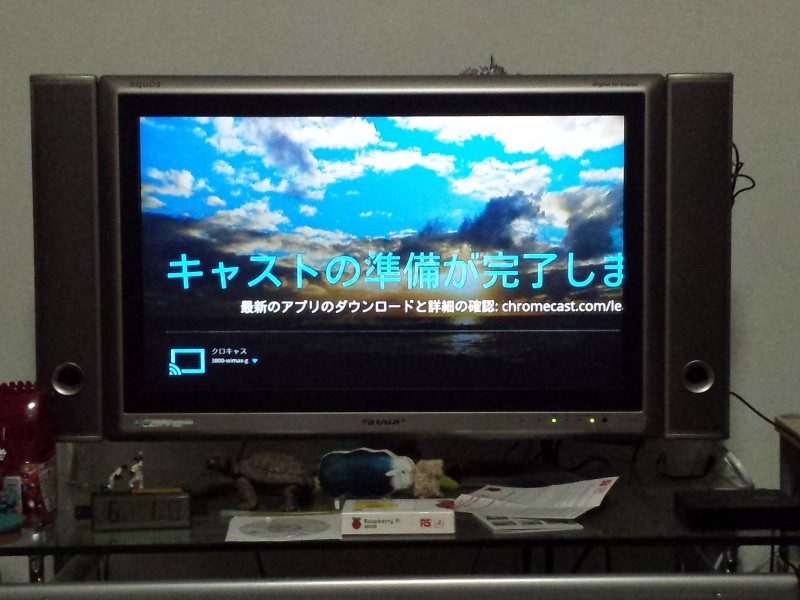

セットアップはまずChromeCastをTVのHDMI端子へ。USBから電源供給。(USB HDD録画機能のあるTVならそこに繋いでよし)

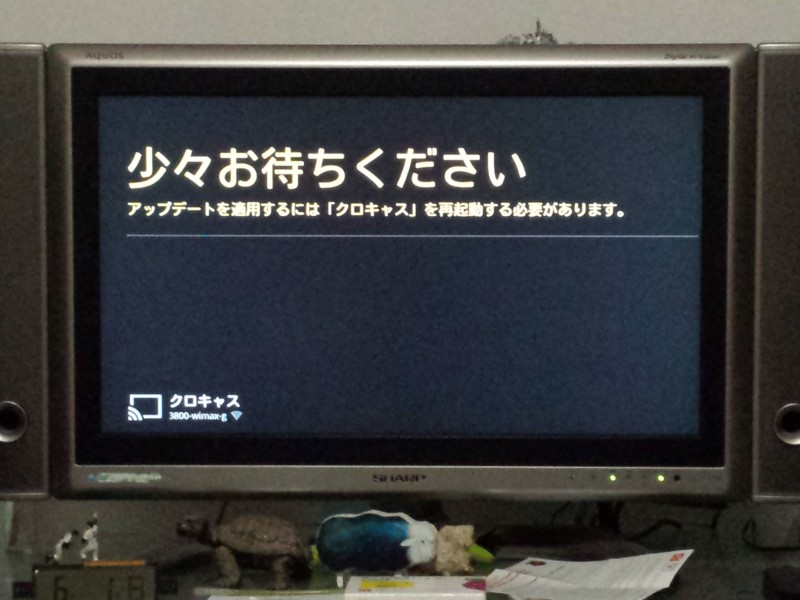

ChromeCastから暗号化無しのWifiが発されるので携帯でそのWifiに接続してChromeCastアプリを起動。ChromeCastの名前、インターネットに繋がったWifiネットワークのパスワードを入れてセットアップ完了。

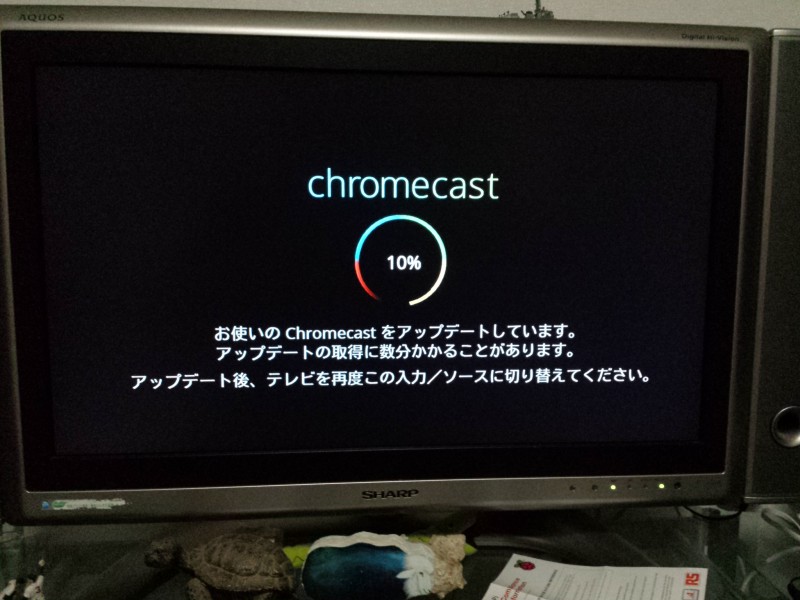

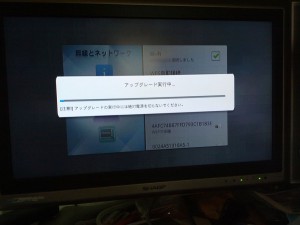

いきなりアップデートが走りました。

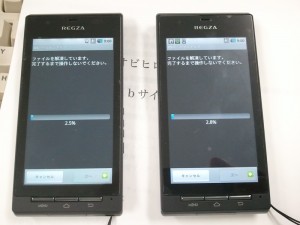

携帯を既存のWifi側に切り替えて、Youtubeアプリで再生指示か

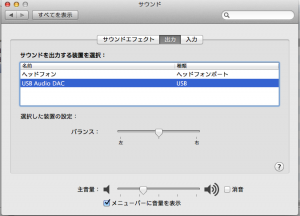

PC・MacのChromeから投影したい画面でChromeCastでの投影を選択。

一通り触りましたが、用途はYoutubeのリモート再生(URLを送ってChromeCastが自律的に再生するようで、操作したスマホがオフラインになっても再生が続く)とChromeブラウザ画面の投影です。

あとdビデオも対応しているらしいです。

4,200円でスムーズに再生され、

再生指示の簡単なYoutube再生端末を手に入れたという感覚です。

リモートディスプレイをしたいならMiracastなのかなと思います。