バイナリエディタで見たときにJSRV informationと見える場合は

jtd(一太郎ドキュメント)

一太郎ビューアで見てみよう。

投稿者: 林檎屋主

新得温泉

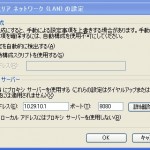

プロキシー設定を楽ちんにやる方法

プロキシー or プロクシ (どっちゃやねん)

をダブルクリックで終わらせる方法。

大量の端末に一気に適用したいときに良い。

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

“MigrateProxy”=dword:00000001

“AutoConfigProxy”=”wininet.dll”

“EnableHttp1_1″=dword:00000001

“ProxyEnable”=dword:00000001

“ProxyServer”=”prox.hogehoge.jp:8080”

(プロキシーあどれす、ポート番号)

“ProxyOverride”=”192.*;

(プロキシーを適用しないアドレス)

/. slashdot スラッシュドット スラド

googleで /. と打っても出てこないのでこういう

エントリを書けば出てくるんじゃないかテスト。

VirtualPCをサーバーで実用する方法

VirtualPC2007は事情によりXPベースのマシンでVistaを動作させたり、

その逆だったりにとても良いソリューションである。

VirtualPCで仮想マシンを構築し、

スタートアップにVirtualPCのショートカットにリンク先に

Virtual PC.exe” -pc 仮想マシン名 -launch -singlepc

を追加しておいておけば起動時に自動的に仮想マシンが立ち上がってくる。

「実行時の大きさ」を「最小化」にしておけばタスクバーに格納されて、

もしそのマシンで他の作業をする場合に良い。

問題は終了時である。

仮想マシンの設定で「閉じる」ときの動作を

「メッセージを表示せずに自動的に閉じて次を行う」を

「状態を保存する」にしておき、Windows終了するとVirtualPCは

現在のゲストOSの状態をそのまま保存する。

ノートパソコンのハイバネーションに近い。

しかし、Windowsは終了しない。終了をタイムアウトしてしまい、

終了処理出来ないのだ。

ユーザーにまずVirtualPCを終了させ、状態の保存が終わってからWindowsの終了をして欲しいと依頼しても良いが、もっとスマートにいこう。

そこでバッチファイルを作ってみた。

taskkill /im “Virtual PC.exe”

if errorlevel 1 pause

shutdown -s -c “システム終了します。お疲れ様でした。”

このバッチファイルを実行すると

VirtualPCに終了を指示したあと、

メッセージを出して30秒後にWindows終了。

もし30秒でVirtualPCが終わっておらず、

タイムアウトしてしまう場合は

ping localhost -n 秒数 > nul

をshutdown前に入れることで

VirtualPCの終了を待つことができる。

普通自動車の名義変更

世の中変な情報が多いのでオフィシャルへのリンクを

まず車庫証。これ必須。管轄はケーサツ。

一週間ぐらいかかると思った方が良い。

トータルで3000円ぐらいかかる。

他サイトではけっこう適当に書かれているのが、印鑑証明。これは役場。

旧所有者と新所有者の2通必要。

住民票は・・・

新所有者と使用者が違う場合のみ新使用者の住民票が必要。

よっぽど事情がない限り使用者を別に規定することは無かろう。

親や兄弟が所有して子供に貸しているのは普通だし、

事故ったときだってつっこまれない。

●実際にあったトラブル。

車庫証取ったときの住所には無い枝番が印鑑証明にはある!

何番地「6」とかね。

でも大丈夫。

問題は車庫証とってから引っ越ししているか否かなので、引っ越していなければOK。

突っ込まれるけど、陸運で修正かけれるのでその場で対処可能。

「1字追加」という事が出来る。

ここまでそろったらあとは陸運。

陸運では500円(ってオフィシャルにはあるけど580円とられたなぁ・・・)

ナンバープレートが変わるときは2000円かかる。

6年ぐらいまでのまだ新しい車の場合は

自動車取得税(自動車の取引価額×自家用自動車5%,営業車・軽自動車3%)自動車の取引価額=贈与のように取引価額のない場合には、通常の取引価額として総務省令で定める額で算定。なお、平成30年3月31日までは、取得価額が50万円以下の場合は課税されない。)がかかる。

陸運では「手数料納付書」(有る場合は)と

「申請書(OCR シート第1号様式)」を書くこととなる。

地域コードは陸運にある。調べていく必要はない。

車庫証も取らないで来る人もフツーに居るぐらいなので、

ビビらずに行ってみよう。

上記、変わる可能性もあるので

オフィシャルは見づらいけどかならず参照してください。

レーザー交換

RTX1000のIPSecを速くしてみる。

対地2拠点のVPNをIPSecで構築したものの、

速度が800kb/s位しか出ない。

ピークで2MB/sは出て良いはずだ。

なんとファーストパスが掛かっていないっぽい。

ipsec ike esp-encapsulation 1 on

で、espをカプセル化した。

これをtunnel設定に入れることでスループット改善。

もっと無いものかなと欲が出て

ipsec ipcomp type deflate

でパケット圧縮を掛けてみた。

してみたら対地2拠点の事務所RTX1100のCPU負荷が95%に。

めちゃめちゃVPNが遅くなった。

どうもRTX1100のipcompはソフト処理のようね。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ipsec/ipcomp.html

ここに

>必ずしもセキュリティゲートウェイの両方にこのコマンドを設定する必要はない。片側にのみ設定した場合には、そのセキュリティゲートウェイから送信されるIPパケットのみが圧縮される。

とあるから事務所RTX1100のIPcomp設定をけしたら対地のRTXのパスワード入力までは表示されるものの、その先はすすまず全てのVPN通信がとまるトラブルが・・・違うじゃーん。

RTX1100にIPCompの設定を戻し、

対地のRTX1000のIPCompを消してから1100の設定を消して回復。

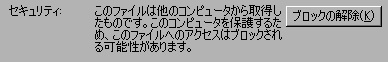

OSX10.5のSambaに関する悩み。

OSX10.5のSambaからファイルをコピーしようとすると

「〜をコピーできません。送り側のファイルまたはディスクから読み取れません」とでる。

調べてゆくとexeとzipなどのみ。

ファイル名の後ろに:Zone.Identifierとつくファイルが出来てしまう。

どうもZoneIdなるものらしい。

コピーできないファイルのプロパティをみて

これの「ブロックの解除」をクリックすればコピーできるようになる。

このセキュリティを表示させているのがZoneId

ZoneIdを無視すべくここのように

vfs objects = darwinacl

; darwin_streams

stream support = no

ea support = no

としてみたが、そうしてしまうとクライアントのOSX機からAppleリソースフォークのあるファイルを送ると謎のゴミが発生してしまう。

ntfsのstreamsだけを無視できれば良いんだけど・・・

追記

darwin_streamsそのままで

ea support = yes でいいみたい。

でもMacはafpからアクセスすればいいしぃ。

あとログに

init_iconv: Conversion from 932 to UTF-8-MAC not supported

なんてものが出まくっていたので /var/db/smb.confのdos charset = 932を

dos charset = CP932にして解決。

パーミッションの横に@がついているのは何だろうと

http://d.hatena.ne.jp/hiratara/20080730/1217389570

ほほーそういうことか。

これがea(Extended Attribute)なんですね〜 ea support = yesでなりますね。

静かにCDからISOイメージにする方法

別に悪いことをするわけじゃなくて。

CDまるごとキープしておきたいんだけど、

ISOにする簡単な方法を提供して欲しいという依頼から。

ダブルクリックオンリーで。

“MagicISO”のコマンドライン版 miso.exe を使用した。

MagicISO自体Sharewareなのでお金を払ってレジストし(今回は予算が潤沢)

制限をはずす(レジストしないと300MBまでの制限がある)

MagicISOのディレクトリーからmiso.exeとmisosh.dllをCドライブ直下isoフォルダに置き、

同ディレクトリーにバッチファイルを作る。

内容は

c:\iso\miso.exe c:\iso\rip.iso -i -1

set tm=%time:~0,8%

set tm=%tm::=%

set tm=%tm: =0%

ren rip.iso %tm%.iso

1行目 miso.exeにて1番目のCDドライブから rip.isoという名前で吸い出し。

2〜4行目で 変数%tm%にhhmmssを設定。

5行目でファイル名をrip.isoから変数%tm%.isoに設定

ファイル名を時分秒にしておくことで、上書きされずに

いくつもイメージを作っておくことが出来る。

もちろん違う日の同じ時間、同じ秒に実行されると上書きになっちゃうけどね。

その危険性があるときは環境変数にdayやyearも入れるべきでしょう。

今回はその日のみなのでこれでOK。