RaspberryPi3にManjaroLinuxを入れて文字をja-UTFにしたところ盛大に文字化けているときは・・・

sudo pacman -S otf-ipafont

これで解決。さっそくメニューの文字化けが治っており、再起動するとすべてまともになる。

for the sophisticated people

RaspberryPi3にManjaroLinuxを入れて文字をja-UTFにしたところ盛大に文字化けているときは・・・

sudo pacman -S otf-ipafont

これで解決。さっそくメニューの文字化けが治っており、再起動するとすべてまともになる。

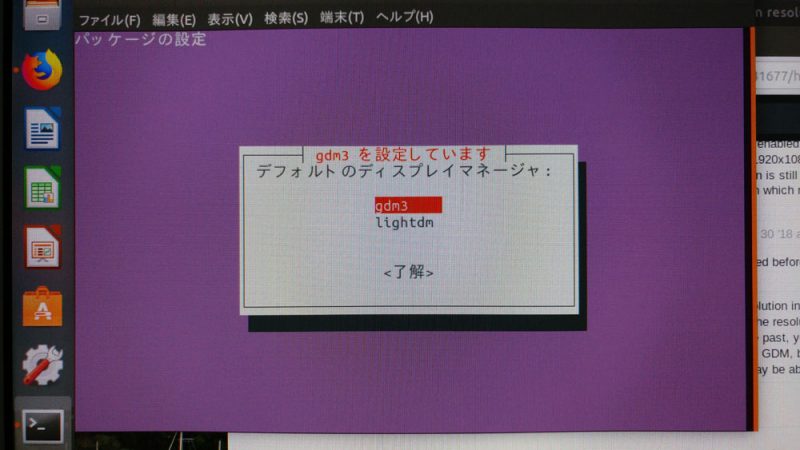

遥か昔のCore2Duo T7400のiMacにUbuntu16.04を入れてみた。18.04アップグレードが来たのでかけてみたところ、ログイン画面が上記のようになった。

returnキーを1度おしてからパスワードを入れるとデスクトップを正常に表示できたが、気分が悪いので直してみた。

端末から

sudo dpkg-reconfigure gdm3 と打つと

ここでgdm3となっているのをlightdmを選択し、return

これできちんとログイン画面も表示されるようになる。

Ubuntu18からはログイン画面の表示にgdm3をつかうようになったようだが、きちんと解像度を検出できていないので後ろ向きな解決だが、これまでのlightdmに戻した。

世の中には無料で受信機を貰える方法がある。

もちろんやることやらないとならないけど。

その方法は「受信ボランティア」

世界中に受信機をおいてさまざまな場所での受信結果を集めて

それを販売する業者の受信ボランティアに参加するとアンテナや受信機をもらえる。

アンテナを設置できる家とインターネット環境、ちょっとの電気代。

恩恵としてはその情報サービスの有料アカウントをもらえたりする。

我が家では下記の4種をやっている。

AIS MarineTraffic(https://www.marinetraffic.com/)

AIS VesselTracker(https://www.vesseltracker.com/)

ADS-B FlightRader24(https://www.flightradar24.com/)

ADS-B FlightAware(https://ja.flightaware.com/)

AISは船の航行情報

ADS-Bは飛行機の航行情報

上段左の黄色いのがVesselTrackerの受信機、下段左のねずみ色のラズパイにつながっている。

上段中央FlightAwareの受信機、LAN端子もSMA端子もついている。

上段右がFlightRader24の受信機、LAN端子もSMA端子もついている。

下段中央がMarineTrafficの受信機、LAN端子もM端子もついている。

最下段のCiscoはスイッチングハブ。4台の受信機の通信をまとめてルーターと接続している。

電源はすべてMicroUSB,一応UPSに繋いでいる。

白い棒、左の地デジアンテナの上がAISこれは2台に分岐してアンテナは一本で賄っている。

右の2本はADS-B

FlightAwareがアンテナからGPSを取っているようで、分岐するとGPSが取れないままとなる。

FlightRader24は受信機にGPSアンテナがついてくる。

3台端末はラズパイベース。すごい時代になった。(FR24は専用機)

玄関等は付け忘れや消し忘れが多い。

蛍光灯や白熱球だと電気の消費面から良くないので、LED電球に交換したが

それでも点きっぱなしはよくないし、点いていないと防犯上よろしくない。

※下記内容は電気工事が有るため、二種電気工事士の資格が必要です。

無資格かつ、よくわからず行った場合最悪、感電・電気火災・機器損傷の危険があります。

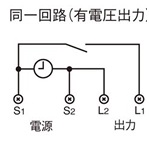

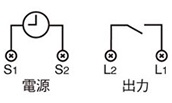

そこでタイマーを導入した。100Vで動作する。

こういうものをタイムスイッチという。

購入時に注意点が有る。

それはスイッチと言いつつも100Vが出るタイプが有る。

「同一回路・有電圧出力」という、下記の回路はこの用途にはNGである。

下記の「別回路・無電圧出力」である必要がある。

というのは壁のスイッチは単に接点を繋ぐか離すかをしているので

電圧を印加するのは別なこととなる。そして照明の回路の極性の問題が有り、

合っていないとここでショートとなる。タイムスイッチは壊れるであろう。

なので「別回路・無電圧出力」ならばそんなことを考えなくても良い。

元々照明をON・OFFしていたスイッチを取り外し、

同様の結線となるようにタイムスイッチと接続する。

タイムスイッチに強制オフ出来る機能がない場合はここにスイッチを残しておくことをオススメしたい。

そうでなければタマを替える時にわざわざブレーカーから落とさねばならない。

表題にあるバージョン以外はまた別の場所になるかもしれません。

ほかでは /Users/ユーザー名/.filezilla 内にxmlファイルなどがある説明が多いですが、

表題のバージョンでは下記でした。

/Users/ユーザー名/.config/filezilla

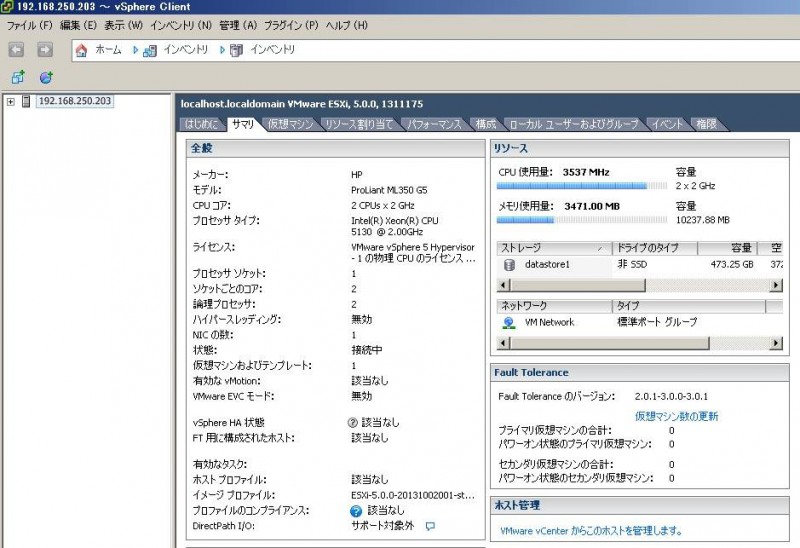

vmwareESXiとは1台のサーバー機上で複数のOSを起動させるための手法。

まずESXiをダウンロードする。

ML350 G5に入れてみた。

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

ここで互換性を調査して、互換性のきちんとあるバージョンを入れよう。

インストール後、ipアドレスがサーバーの画面に表示されるので、

WindowsマシンからそのアドレスにアクセスするとWebサイトが表示されるので、

そこからvSphere Clientをダウンロード、インストールする。

vSphereClientを起動してESXiのIPアドレスとユーザー名・パスワードを入力し、ESXiへ接続する。

ESXiインストール時にユーザー名・パスワードを設定する。

ESXiはvSphereClientから操作する。

ここから仮想マシンのすべてが操作できる。

新規作成・設定変更、起動・終了、ESXiのオフ(サーバー本体の電源OFFも)出来る。

1台の高速かつメモリの多いマシンで複数のことを片付ければ、スペースの節約になるし、

常にCPUをフルフルで回せるので有効活用になるというサーバー機にとっては人使いの荒いとんでもない話。

UPSなどのバックアップへの投資も少なくて済む。

それにもっとメリットがあってVMWAREというソフトウエアで構成されたマシン内でOSが起動するので、ESXiが動くならどのメーカーのサーバー機でもOSからはVMWAREのハードウェアとしか見えないので、一切変わりない。

これはサーバー機を入れ替えたい場合に非常に便利。

もっとパワーのあるマシンに変えたくなっても新マシンにvmwareESXiが仮想マシンごと移動すればOK。

hpのサーバーを買ったらiLO機能がついていたので使ってみた。

調べるにiLOというのはOSなどに関わらずハードウェアレベルでサーバーを制御するhpの独自システムらしい。iLO用のチップがボードにのっており、専用のネットワークポートもある。

起動時にiLOの設定が可能なためIPアドレスとユーザーアカウントを設定してみた。

上記のようなログイン画面が表示された。ちなみにちょっと古いサーバーなのでiLO2である。

最新はiLO4のようである。

電源のON・OFFなど物理的に触るスイッチ類がWebインターフェース上から操作できる他、InternetExplorerオンリーだが、Javaをつかってリモートデスクトップが出来る。

OSに依存しないため、まっさらの状態のサーバーでも使えるシステム。

正直安物CDプレーヤーなんですが、好きな音だし、

フランス製だし、デザインもイケているんで、至極手をかけています。

これ以前のトラブルは

ピックアップ清掃・喝入れ

ピックアップ交換

とやっていますが、突然電源を入れてもCDを入れなおしても何をしてもTOCすら読まない。

表示が0になってしまいなにも受け付けない。つまりCDが入っていないよ。と言っています。

疑うのはレーザーですが先に新品に入れ替えているので、

サーボ部を疑いましてコンデンサを総入れ替え。

ピックアップから伸びる線が繋がる部分です。

ヤマハや日立などのLSIが見えます。

この機種はデジタルサーボになっており、フォーカス調整などはありません。

片っ端からコンデンサを入れ替えましたところ復旧。

調べるにトランジスタが逝っていた事例もあるそうです。

ヒートシンク付いているの怪しいですね。

発売から20年近くですからこんなトラブルも出てきます。

それでも愛する機器を長く使いたいですね。

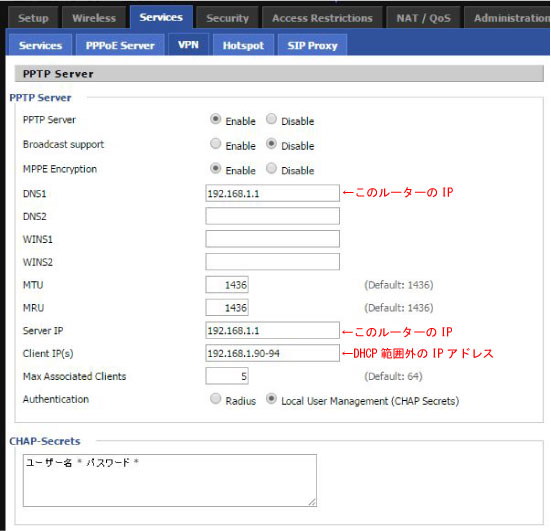

違う場所で自宅や事務所のIPアドレスでインターネットに接続しなければならないとき。

自宅や事務所のLAN内サーバーに接続しなければならないとき、VPNが便利。

PPTPは主にクライアントからの接続。

IPsecはLANのルーター同士で常時つなぐのに使われる。

PPTPはけっこうソフトウエア実装。IPsecはけっこうハードウェア実装。

ハードウェアのほうが速い。

このDD-WRTルーターは192.168.1.1でこれ自体がPPPoEしていて

直接インターネットにつながっている想定。

グローバルIPアドレスは固定もしくはDDNSでドメインで名前解決出来るようにしている。

※DHCP範囲外で有ることが重要。

DHCP内だと最悪はDHCPで割り当てられたLAN内機器とIPアドレスが衝突して通信できない。

※さまざまなところにNATで1723/tcpを開けろと書いてあるけど、必要なかった。

これでAndroid,Win7から接続を確認しています。